Der Mallorquiner, der Präsident von Texas war

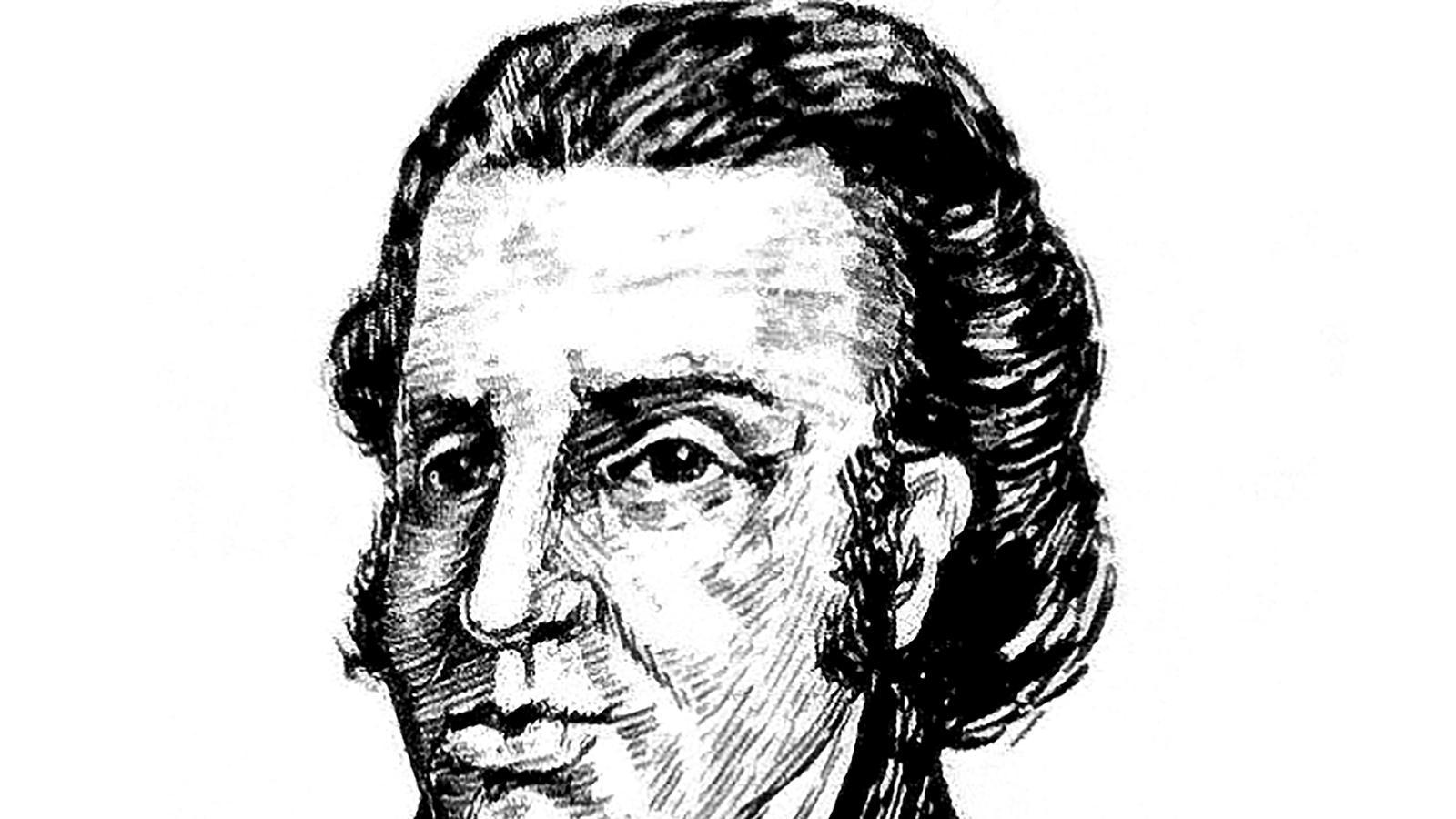

Das romanhafte Leben des Revolutionärs Joan Picornell anlässlich seines 200. Todestages in Kuba.

PalmeEin Richter, der ihn anklagte, erklärte, sein seltsames Leben sei wahrlich ein außergewöhnlicher Roman. Dabei hatte seine außergewöhnliche Karriere gerade erst begonnen: Er war ein Erneuerer des Bildungswesens, ein liberaler Revolutionär und ein Kämpfer für die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien, der sogar zum Präsidenten der geplanten Republik Texas ernannt wurde. Zwei Jahrhunderte nach seinem Tod in Kuba, in den ersten Septembertagen 1825, erinnern wir uns an Joan Picornell, der erklärte, Unwissenheit sei das größte Übel eines Volkes.

Joan Baptista Picornell Gomila wurde 1759 in Palma geboren. Seine Familie muss recht wohlhabend gewesen sein, da er eine gute Ausbildung erhielt. Da es auf Mallorca damals bereits Hochschulbildung gab, scheint es, dass er sein Studium zu Hause begonnen hat, obwohl er es an der renommierten Universität von Salamanca fortsetzte.

In den Klassenzimmern von Salamanca traf er José Marchena, Abt Marchena, mit sehr fortschrittlichen Ideen, und mit anderen bedeutenden Persönlichkeiten der Zeit. Zu dieser Zeit verbreiteten sich die auf Vernunft und Fortschritt basierenden Vorschläge der Aufklärung in ganz Europa. Sogar am Hof von Madrid wurden sie mit einer gewissen Sympathie betrachtet, die in Panik umschlug, als diese Ideen Jahre später die Französische Revolution inspirierten.

Der junge Mallorquiner heiratete 1780 Feliciana Obispo. 1782 bekamen sie einen Sohn, Juan Antonio. Eine Beschreibung von Picornell aus diesen Jahren ist uns überliefert: „Einige Pockenflecken und ein halb hängendes Auge verliehen ihm ein einschüchterndes Aussehen, verstärkt durch seinen gekrümmten Rücken, seine krächzende Stimme und seine hastige, heftige Sprache mit mallorquinischem Akzent.“

Zu dieser Zeit war Picornell damit beschäftigt, die Pädagogik radikal zu erneuern, und er benutzte seinen Sohn als Versuchskaninchen. Mit gerade einmal drei Jahren legte er an derselben Universität in Salamanca eine anderthalbstündige Prüfung mit über 300 Fragen zu Theologie, Geschichte und Geographie ab, die der junge Juan Antonio zum Erstaunen der Anwesenden richtig beantworten konnte.

Ermutigt durch den Erfolg dieser Prüfung stellte sich Picornell einer noch ehrgeizigeren Herausforderung. Er schlug dem damaligen starken Mann der spanischen Regierung, dem Grafen von Floridablanca, ein Projekt vor, bei dem der Staat das Bildungswesen übernehmen sollte. Dies, was heute logisch erscheint, war damals revolutionär. Picornell schlug auch vor, körperliche Züchtigung für Studenten zu verbannen – gemäß dem Sprichwort „Ein Brief kommt mit Blut hinein“.

Die Verschwörung des Heiligen Blasius

Floridablanca legte den Vorschlag einer Art Sanhedrin von Gelehrten vor: der Gesellschaft der Freunde des Landes, die ihn jedoch ablehnte. Besonders streitlustig war Francisco Cabarrús, Gründer der Bank von San Carlos, der heutigen Bank von Spanien, der Picornell nicht einmal erlaubte, seinen Plan zu lesen, mit der Begründung, eine Reform des Bildungswesens in Spanien sei unmöglich.

Als Entschädigung wurde Picornell beauftragt, eine Reihe von Reisen über die Iberische Halbinsel zu unternehmen, um über den Zustand der Landwirtschaft zu berichten. In seiner Freizeit lernte er Physik, Chemie, Medizin, Englisch und Französisch. Da all dies seiner Hyperaktivität nicht genügte, verbesserte er auch die Fliesenherstellung und das Hutfärben.

Diese Reisen durch ein elendes Spanien und die Frustration über die Ablehnung seines Bildungsplans trugen wahrscheinlich dazu bei, Picornells Positionen zu radikalisieren. Daraufhin wandte er sich an die Freimaurer. Und zwar nicht irgendwelche Freimaurer, sondern diejenigen, die Giuseppe Balsamo folgten, bekannt als Graf von Cagliostro, dem vielleicht größten Großmaul aller Zeiten, der behauptete, dreitausend Jahre lang durch die Zeit gereist zu sein.

So wurde Picornell zum „Drahtzieher“ der San-Blas-Verschwörung, der ersten liberalen Revolution in der Geschichte Spaniens, die am 3. Februar (San Blai) 1795 in Madrid ausbrach, um eine konstitutionelle Monarchie zu errichten. Picornell eröffnete unter falschem Namen eine Taverne im Viertel Lavapiés und verteilte Spenden an die Nachbarn, um sie anzulocken. Er hatte Waffen und Proklamationen bereit. Ein Slogan dieses Aufstands lautete „Nieder mit der schlechten Regierung!“ – genau der gleiche wie der der mallorquinischen Germania drei Jahrhunderte zuvor.

Es war unwahrscheinlich, dass bei so vielen Beteiligten niemand ausgeschlossen werden würde. Tatsächlich erzählten zwei Handwerker es einem Priester. Das Bündnis zwischen Macht und Kirche funktionierte wie am Schnürchen, und die Verschwörer, darunter Picornell, wurden inhaftiert. Nicht einmal das hielt den Mallorquiner auf: Er zettelte einen Gefängnisaufstand an. Sein Sohn Juan Antonio, der bereits ein Teenager war, kam in ein Hospiz und durfte keine Literatur studieren, damit er nicht wie sein Vater ende. Glücklicherweise durften er und seine Mutter einige Jahre später nach Mallorca ziehen, wo ihr Schwager Lluc Picornell sie aufnahm.

Die Anstifter der Unruhen von Sant Blai wurden zum Tode verurteilt. Doch der damalige starke Mann Manuel Godoy – unbeliebt, aber nicht dumm – schlussfolgerte, dass diese Hinrichtungen die Lage nur verschlimmern und die Straßen noch mehr aufheizen würden. Oder vielleicht intervenierten die französischen Behörden, die möglicherweise dahintersteckten, zu ihren Gunsten.

So wurden Picornell und seine Gefährten als Gefangene nach La Guaira in Venezuela gebracht. Dem Mallorquiner gelang nicht nur die Flucht, sondern er schloss sich 1797 auch einer neuen Verschwörung an, der von Manuel Gual und José María España, die die Unabhängigkeit der Kolonie ausrufen wollte. Gual war der Sohn des Mallorquiners Mateu Gual, der auch der Schwager von Sucre war, einem der wichtigsten Anführer der Unabhängigkeitsbewegung in den Kolonien. Sein Neffe Pedro Gual wurde später Präsident von Venezuela.

Die Piraten von Barataria

Auch dieser andere Aufstand scheiterte. José María España wurde hingerichtet, Manuel Gual starb an einer Vergiftung, und Picornell reiste quer durch Amerika, bis er schließlich in den Vereinigten Staaten landete, dem einzigen Gebiet, das bereits seine Unabhängigkeit erlangt hatte. Zwischen seinen Reisen übersetzte er die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte die von der französischen Revolutionsversammlung verfasst worden war. Der Generalkapitän von Venezuela verbot den Besitz von Kopien der Erklärung bei Androhung von Auspeitschung, Gefängnis oder Tod.

Der mallorquinische Revolutionär flüchtete nach Frankreich, wo sich Napoleon gerade zum Kaiser ausgerufen hatte, offenbar mit der Absicht, sein Medizinstudium wieder aufzunehmen. Die spanische Regierung forderte seine Auslieferung vom Polizeiminister, dem gefürchteten Joseph Fouché, doch dieser rührte keinen Finger.

Der Ausbruch des französischen Krieges isolierte die spanische Metropole von ihren amerikanischen Kolonien, wo sie die Flamme der Unabhängigkeit neu entfachte. Picornell kehrte nach Venezuela zurück und schloss sich der neuen Revolutionsregierung unter Francisco Miranda an, der ihn in eine kuriose Position berief: zum Chef der Lokalpolizei von Caracas. Doch die Spanier gewannen ihre Macht zurück, und Picornell ließ sich erneut in den Vereinigten Staaten nieder.

Um 1812 – im Alter von 53 Jahren – erlebte Picornell sein letztes revolutionäres Abenteuer und vielleicht das surrealste von allen: eine Expedition nach Texas, das damals unter spanischer Herrschaft stand, um dessen Unabhängigkeit zu proklamieren. Seine Reisegefährten hätten ungewöhnlicher kaum sein können: der Kubaner José Álvarez de Toledo, aus illustrer aristokratischer Abstammung, aber ein Befürworter der Selbstbestimmung der Kolonien; der napoleonische Soldat Jean Humbert und die Piratenbrüder Jean und Pierre Lafitte. Letztere hatten in der Nähe von New Orleans ihr eigenes Königreich gegründet, das sie Barataria nannten – Sancho Panzas Apfel in Don Quijote: Sie waren Piraten, aber Piraten mit Briefwunden.

Picornell und seine „Gang", wie sie sie nannten, proklamierten eine provisorische Regierung der inneren Provinzen Mexikos – Texas –, deren Präsident der Mallorquiner war. Román Piña beschrieb seine Wahl als eine "Operette": In Anwesenheit von zweitausend Soldaten und der indigenen Bevölkerung der Region, die von diesem Spektakel erstaunt war, führte er dieses Spektakel durch, er führte dieses Spektakel durch, er führte dieses Spektakel durch. Die Proklamation des Mallorquiners wurde einstimmig veröffentlicht in Die Texas Gazette, veröffentlicht mit einer Druckerpresse, die Picornell selbst aus Philadelphia mitgebracht hatte.

Natürlich ging auch dieses x-te Abenteuer schief. Die spanischen Truppen besiegten sie. Picornell suchte in New Orleans weiter nach Ressourcen, um den Kampf wieder aufzunehmen, aber Humbert und Álvarez de Toledo stritten sich untereinander. Texas musste warten.

Nach dem texanischen Abenteuer war Picornell 55 Jahre alt – ein hohes Alter für die damalige Zeit – und vielleicht müde und desillusioniert. In diesem Moment trat Mönch Antonio de Sedella in Aktion und versicherte den Kolonialbehörden, dass es ihm gelingen würde, den Mallorquiner „zum Verräter seiner eigenen Sache“ zu machen.

Sedellas Gehirnwäsche funktionierte. In einem Brief vom 2. Juli 1814 aus New Orleans wandte sich der alte Revolutionär an den unglückseligen Ferdinand VII., der nach Napoleons Niederlage gerade den spanischen Thron bestiegen hatte, und bat um Gnade. Laut Picornell richtete sich die San-Blas-Verschwörung ausschließlich gegen Godoy, den Ferran zu Tode hasste. Er, Picornell, sei in Wirklichkeit ein Opfer der Umstände gewesen und habe nie mehr beabsichtigt, als „der Menschheit Gutes zu tun“. Picornell erreichte nicht nur eine Begnadigung, sondern diente auch weiterhin dem Feind.

Er wurde als eine Art Agent der Krone dem spanischen Vizekonsul in New Orleans unterstellt.

Joan Picornell starb Anfang September 1825, vor zweihundert Jahren, im Alter von 66 Jahren in Kuba (San Fernando de Nuevitas). Er hinterließ lediglich einen Stapel Bücher. Als Witwer hatte er Celeste Villabaso geheiratet, mit der er keine Kinder hatte und von der er sich getrennt hatte. Sein Sohn Juan Antonio starb vor ihm.

Hat er seine Ideale endgültig aufgegeben? Das ist nicht ganz klar. Vielleicht träumte er noch immer von der liberalen Revolution und der Unabhängigkeit der Kolonien. Teo Cabanes weist darauf hin, dass „das revolutionäre Werk“, das er in Kuba gesät hatte, vier Jahrzehnte später mit dem Krieg von 1868 gegen das spanische Imperium Früchte tragen sollte. Wenn dem so ist, dann war es ein Kampf, den Picornell erst nach seinem Tod führte.

Informationen, zusammengestellt aus Texten von Antoni Marimon Riutort, Román Piña Homs, Antonio Astorgano, Pedro de Montaner und Teo Cabanes Martín, in Zusammenarbeit mit Joan Mayol.